您的位置: > 新视点 >

永远的铁干里克 ------读李河新《沙漠中的那条河》有感

发布时间:2022-02-19 来源:河南党建新闻网 浏览: 次

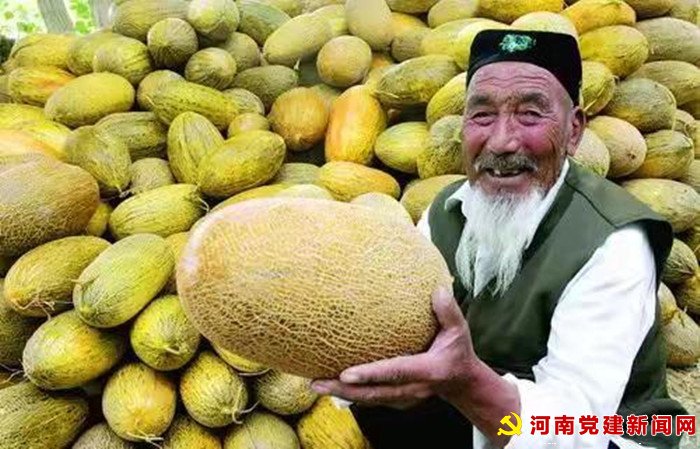

先把吃的堆在一块,哈密瓜、沙枣、香梨、葡萄、西瓜、桑椹、杏子、烤羊肉……先吃什么呢,哈密瓜?哈密瓜的种类真不少,黑眉毛、红心脆、黄金龙、老婆瓜、小白瓜,最好吃的大概是小白瓜,小白瓜很脆,用手轻轻一弹,就开口了,露出淡黄色的果肉,一股清香扑面而来,口水顺着嘴角就下来了。库尔勒的香梨也不错,黄澄澄水灵灵的,核小无渣。沙枣,是河新反反复复写得好的,连鸟儿都喜欢,有一行文字让人忍俊不禁,“它总是把树上最大最红的那颗沙枣吃掉,有时我很生气,秋天都不想看到小鸟。”读后嫣然一笑。

铁干里克的小动物们。有些是沙漠所特有的。大湖里的野鸭、鱼鸥和天鹅。沙漠里的刺猬、狐狸、黄羊、野兔、黄鼠狼。塔里木河里的鲤鱼、鲫鱼、白条儿、五道黑。……铁干里克的孩子们在一起逮鱼、赶野鸭、捣鸟窝、掏鸟蛋、撵黄羊、追狐狸、吃刺猬、夹兔子、揪黄鼠狼,消磨着快乐的童年。可怜,那些小动物们被撵得失魂落魄,鱼儿被逮得居无定所。河新最喜欢的大概是逮鱼,小时候“低洼的水坑里,一定是膘肥的鱼儿,露出灰黑的脊梁,相互拥挤在一起。”如今,“睡梦中经常摸着鱼就笑醒了,仿佛又回到快乐的童年。”

童年的快乐,是河新写得最感人的地方,我们跟随着他的文字回到了童年,蜷缩在旧时光里,什么都可以想,什么都可以不想,便是安全的、温暖的。回到2010,却是忧伤的,想想现在的南疆,环境跟若干年前相比,恶劣了许多,游移的塔里木河最早抛弃了罗布泊和楼兰,随后又抛弃了台特玛,以后它会不会抛弃大西海子和铁干里克。如果不爱护好生态,门前的干渠干涸了,孩子们还会有扎猛子逮鱼的快乐吗?大湖干涸了,冬季冰上的嬉戏还会有吗?大西海子消失了,鸟儿在哪里栖息呢,鸟蛋是不是也没有了。过去“有很多叫不上名的鸟蛋,白的、灰的、浅绿的、深绿的,更多的是三色斑驳的,像士兵穿的迷彩服。”以后,芦苇丛中,穿着迷彩服的鸟蛋还会有吗,还会有各色水鸟了吗,它们曾掠过水面,欢喜地鸣叫,划着优雅的孤线。

父辈的艰辛劳作,换来了丰收的年景,秋季,稻谷堆成了堆,棉花白茫茫的一片,肥壮的鱼儿被捞了出来,芦苇的叶囤积了起来。人们的脸上洋溢着丰收的喜悦。

孩子们也加入了收获的队伍,散文《拾麦穗》,反映的就是这种劳动的场景,“妈妈的大草帽扣在我不大的脑门上,遮挡着火辣辣的阳光,我和同学们提着筐,从地头开始拣起,梯田仿佛看不到头。”小小的孩子,带着大大草帽,蘑菇一般,在麦田里移动,那年那月的麦田里,有多少个挪动的、汗流浃背的小蘑菇呢,劳动是辛苦的,劳动也是快乐的,他们捡了那么多的麦穗。偶尔想,散文写到什么程度才算好呢,我缺乏最基本的鉴赏能力,朴素地认为,有那么一两个细节能打动读者,拽紧了读者内心最脆弱的那根弦,然后让人难以忘怀,就算是好文章吧。《拾麦穗》很能打动读者。

孩子们参与的劳动还有打柴,他这样写道:“没有星星的夜晚,牛车在戈壁上走了5、6个小时,鱼肚白,到了目的地,叔叔们找些干枯的芦苇和干枯的胡杨,点堆篝火,把水箱加热,喝点水,暖暖身子,开始打柴。”看来打柴是很艰苦的,要走五六小时,深入沙漠腹地,才能打到柴,这是什么样的生活呢,来回要十几个小时,走得星月都黯淡了,难以想象这一路寒冷,难以想象沙漠的孤寂与荒凉。

越过沙漠,跨过河流,雪山的那一边,有茂密的云杉林和广阔的草原。夕阳中草原那么美,绚烂的晚霞把洁白的蒙古包染成金色,最后一抹余晖在地平线与草原吻别后,缓缓地、不舍地沉落,拖着长长的、激动的流苏,以后,炊烟袅袅升起……

森林、草原、雪山、河流、沙漠、阳光、快乐的童年、人们的生产生活……河新的散文里,铁干里克的自然景观及人文环境一一展现,铁干里克成了永不沉落的绿洲。隔着遥远的时空,也能听到铁干里克的春天,胡杨绿了,柳树发芽了,布谷鸟叫了,还有美丽沙枣花,热热闹闹地盛放着,碎碎小小的,头挨着头,肩倚着肩,挤在一起,推推搡搡,有的高声谈笑着,有的低头掩面,在风中窃窃私语。(作者:新疆大学中文系 胡杨)

责任编辑:李万全