撼人心魄的劳模夫妻情话

作者 李佩山

泰山

在我近40年的职业生涯中,曾有过很多次采访活动。随着时间的推移,我已经淡忘了许多次。但是有一次采访已过去36年,至今仍令人难忘。那是1989年金秋时节,我慕名来到刚刚荣获山东省劳动模范称号的铁道部第十四工程局二处处长王培君家里访问。

王培君的家,坐落在泰山脚下。这天早饭刚过,他的妻子马振兰正在刷锅洗碗,见我进门,连忙解下围裙将手擦干,给我让座端水。她中等个儿,身材微胖,是个穿着讲究、动作利索、性情直爽的中年妇女。待她坐下之后,我便提议她随便拉拉家常,谈谈丈夫这些年的工作。

她推辞:“没啥可谈的,真的,没啥。”接着就沉下了头,长长地叹了一口气,像是有些委屈:“我不愿谈起过去的事情,不愿谈起他的工作。一谈我就伤心,就想哭。”这时,她的泪水已溢出眼眶,进而抽泣起来。过了许久,她抹去眼泪,深深地抱怨起自己的丈夫。

她流着泪给我讲述了她和他结婚21年来的经历。开始,并未引起我的重视。她是个普通的女性,一个默默无闻的铁路建设者的妻子,没有演说家的气度和才能。然而,她的谈话却越来越使我感动。

我要录音,她不让;我要记录,她不许。她说,只是随便说说。我只好聚精会神地把她的话记在心里,连同随后带着她的抱怨,到王培君办公室请他解释的情况,以及我从别处了解到的王培君的事迹记录在一起。

我希望把这个普通而平凡的铁路职工家属,及她介绍的自己丈夫的情况等都献给读者,让人们更好地了解一个劳模、一个铁路建设者的足迹及其苦辣酸甜的家庭生活。

一、艰难生活的开始

她:1968年农历八月初九,我和老王在兖州市农村结了婚。当时,他已是铁道兵十八团六连的政治指导员。村里人都说我命好,找了个好丈夫,和我大小差不多的姑娘都羡慕我有眼力。谁会想到这竟是我艰难生活的开始。

人家结婚都要度蜜月,可我们连蜜周都没过。结婚第5天,他就提出回部队。我想留他一起赏月,在家过了“十五”才走,可是怎么都留不住。八月十五一大早,冒着蒙蒙细雨,我把他送到兖州火车站,他便踏上了归途。

王劳模的全家福

他:那时,我们连正在京原铁路建设工地,突击被称作全线桥头堡的平玉隧道施工。由于石质破碎,频繁塌方,施工十分危险。我作为政治指导员,怎能在这种关头沉浸在蜜月之中!

我:王培君赶回连队,正好碰上一次大塌方。他和连队其他领导带领18名党员,组成突击队,昼夜奋战,终于战胜塌方,保证了施工的顺利进行。

她:一年之后,我带着对部队的向往、好奇和对丈夫的思念,来到了他日夜奋战的铁路建设工地。这里没有高楼大厦,没有柏油马路,没有公园鲜花,有的只是低矮的帐篷,弯曲的山路,弥漫的风沙。我们住进了一个名叫拴马庄的一间马棚里。屋里除了两张并排放着的小床外,再没有别的东西。床铺非常简单,一铺一盖都是部队发的。入冬前,他买了一床新被面,我正准备做被子,他得知有个老战士家里很穷,要回去结婚,便马上送给了那个战士,我们依旧盖着那床发黄了的绿军被。他每月52元钱的工资,除了自己生活,还要顾及父亲和我,着实紧巴。一次,他探亲归队时,才给俺撇下一块钱。可是有一回,他刚领来工资,听说有个战士家里来电报,父亲病危住院,急需用钱,便悄悄地给这个战士家里寄去了30元钱。

在拴马庄,我怀了孕,不久,就回了老家。由于妊娠反应,我常常吃不下饭,睡不好觉。随着孕期推移,身体逐渐消瘦,面无血色,双下肢肿痛,行动十分不便。临产前夕,我考虑到婆母早年去世,按当地风俗又不能在娘家生孩子,况且母亲年迈体弱,也无法照顾我。于是,我给丈夫写信,让他请假回来,不料他竟没有回来。要生的头几天,羊水就破了。我的裤子整天流得湿湿的,一会儿就得换一次,还得自己去洗。

我是个挺要强的人,能自己做的事,就不求人。1970年农历六月初八那天下午,我提着事先备好的30个鸡蛋、5斤小米和2斤红糖等食用品,独自向兖店卫生院走去。我走走歇歇,还上气不接下气。10多里路程,走了3个小时还未走到。当我走到离卫生院还有一里多路时,太阳已经落山了。走着走着,我突然感到一阵腹痛,接着疼痛加剧,十分难忍。我想这下完了,孩子生到路上可怎么办啊!

我一手提着包袱,一手搂着肚子,异常艰难地向前挪步。对于正常人,剩下的这点路算不了什么。可是,对于一个即将分娩的女人来说,有多么艰难是可想而知的。我每挪动一步,都要使出全身的力气。最后,走到卫生院门口时,我已是筋疲力尽,站立不住了,是两位大夫把我架到了产床上。大夫说,要是再晚到一会儿,哪怕是一二十分钟,就会分娩在路上,说不定会有生命危险!

好在女儿安全地降生了,我们母女都未出事。但是那天夜里,我躺在床上,望着身边刚出生的女儿,禁不住哭了一夜。说不清是悲痛,是伤心,还是怨恨。看到别的产妇,丈夫守在跟前,又是喂水,又是端饭,无微不至地关照,而自己的丈夫却远在千里之外,一点也不能给予照顾。妻子生孩子一辈子能有几回?

按卫生院规定,生孩子当天就得出院,因为床位太紧。我向大夫好说歹说,人家才同意我多住几天。后来回到家里,我自己吃自己做,自己洗刷,幸亏坐月子没有落病。直到孩子长到半岁时,他才利用出差的机会,顺路到家里看看。

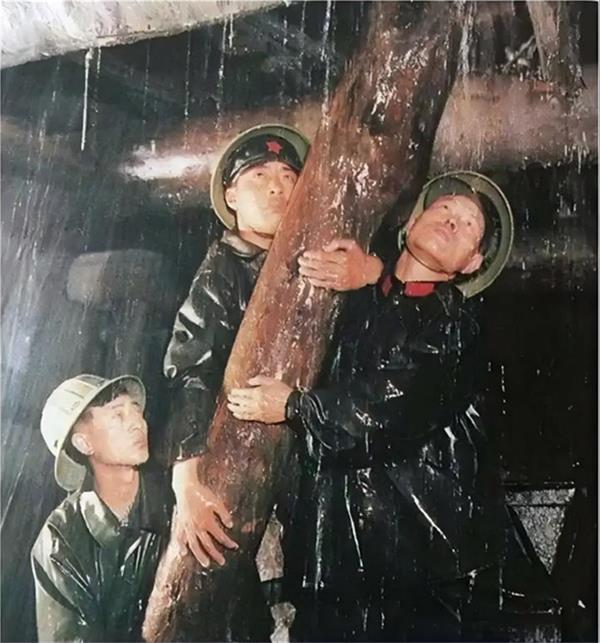

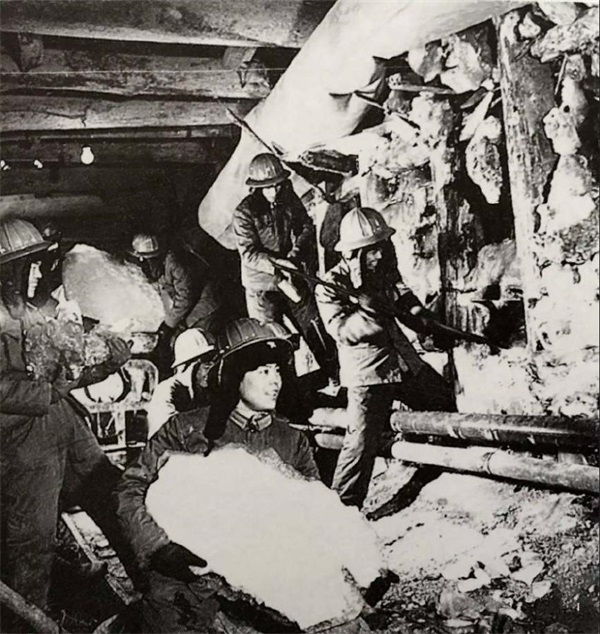

铁道兵指战员正在进行紧张的隧道施工

他:她生孩子之前,我收到了她的来信。可是,当时控制京原铁路建设工期的平型关中长城1号隧道,出现罕见的大塌方,干部战士正在突击抢险,营里领导只有我和副营长在。作为副教导员,我不能眼看副营长一人拉不开栓而离开“阵地”。当然,作为丈夫,我何尝不愿在妻子最需要照顾的时候,去尽自己应尽的责任。但俗话说得好,“甘蔗没有两头甜”。此刻,照顾妻子和留在工地不能两全,舍前取后是一个共产党员,一个党培养出来的年轻干部的起码觉悟。

我:在1号隧道施工中,王培君把思想政治工作做到现场,和战士们同吃同住同施工,做到了保质保量保安全。他说,政工干部也要爱工程、懂工程,必要时也能单独顺利地指挥施工。这些年,他之所以从政工干部转为行政干部后同样得心应手,成为全局实行处长负责制的先进典型,是与当年他把思想政治工作同施工生产结合起来一道去做分不开的。

她:怀二个孩子快该生了,身边还拖着个不满3岁的女儿。我只好决定,到部队丈夫身边去生,好得到他的照顾。

那是1972年冬天,我扯着女儿红梅,提着个包袱,腆着个大肚子,从兖州搭上了去部队的火车。一路上,经天津,过古冶,转车换乘,上上下下,又是风,又是雪,那滋味就别提了。多亏一个大妹妹热心帮助,才好不容易来到老王部队所在地矛山。

出发前,我拍电报叫他到汽车站接俺娘俩,可下车后连他的人影也没见。后来,见几个扫雪的女兵姐妹一问,原来离他住的地方还有十几里路呢。她们把我领进屋,给他打了电话。我早等晚等,等得心急火燎。快天黑了,才见一个通信员,带着辆解放牌汽车,把俺娘俩接到了他们的营房。天黑好久,他才从“他”的工地回来。望着他那疲惫不堪的样子,我虽然憋了一肚子的火气,又怎么好向他发呢?

在这里,我生下儿子海波才54天,两年的来队期限已经满了。俺娘仨要走了,他该送俺们到家了吧?没有。

他:恰在这时,团里通知,要我马上去开政工会。军人以服从命令为天职。我仅把他们娘仨送上火车,托同路的旅客照顾他们,就匆匆赶去开会了。

二、没爹没娘的孩子

马振兰

她:在农村许多人看来,部队干部的妻子随了军,转了商品粮,有了工作,就是上了天堂,享福极了。其实,完全不是这样。对我来说,这意味着将会遇到更多的难处,吃更多的苦头,受更大的劳累;对于两个孩子来说,如果过去他们过的是有娘没爹的生活,那么往后他们过的将是既没爹又没娘的生活。

1976年秋天,我和6岁的女儿、3岁的儿子随了军。这时,老王所在的二营正在太原市上兰村一个偏僻的半山腰上,执行太(原)岚(县)线的修建任务。我们在此分了两间土坯住房,算是安了家。他整天和战士们一起开凿太岚线上最长的2424米的铁路隧道,我被安排在离此15里远的向阳店皮革厂当工人,每天早出晚归。

二营驻地附近没有托儿所,没有幼儿园。我和老王一上班,两个孩子就像流浪儿一样四处游荡。一年后,红梅上学了,就剩下淘气的小海波一人在家。有一次,他玩火烧坏了一个临时家属房,自己差点出不来,幸亏被人发现及时,把他救了出来。又有一次,海波和一个临时来队的小男孩,玩炮引着了一堆柴草,波及家属房屋,险些引起大火,受到了处分。当人们将火扑灭,焦急地寻找他们时,两个小家伙却躲在旁边的猪圈里看热闹。还有更可怕的一次,海波不知从哪拣到一支雷管,自己也要放炮炸石头。他划火将雷管点燃,望着嗤嗤冒出的白烟,笑着跳着拍手庆幸。在雷管即将爆炸的一瞬间,被路过此地的陈副营长抢先弄灭、把雷管和火柴夺回。要不是陈副营长,他早就没命了。

马振兰

我每当想起这些,就感到后怕。打那以后,再不敢让海波出去玩了。他从此失去了自由。我们只要一上班,就把海波锁在屋里,让他屙屋尿屋。只是中午他爸爸、姐姐回来后,才给他放放风。他像关在笼中的一只小鸟,孤独、寂寞、烦闷。每逢我们把他锁进屋里要走开时,他总是使劲地敲打着门窗哭喊:“爸爸,妈妈,不要把我锁在屋里,我要出去玩、出去玩呀!”

听到这哭喊声,别提我的心里有多难过了。孩子是我的亲骨肉,他毕竟还小,他需要自由,需要大人的照顾啊!人家像他这么大的孩子可以在幼儿园里,尽情地、自由自在地玩耍,他却整天被“囚”在屋里。也许在叔叔阿姨的关照下,他会快乐地生活,学许多的本事,显得非常可爱。可是,无人看管的小海波总是闹事,总是令人不能放心。我上班后,常常是人在外,心在家,老惦记孩子能否吃上热饭,能否平安无事。因为老王一忙就不吃或在工地上吃了,孩子在家啃冷馍,就咸菜,喝白水,还爬高下低,翻箱倒柜。

每次一下班,我恨不得一下子“飞”到家里。我像所有做妈妈的一样,疼爱、挂念自己的孩子。一天黄昏,我只顾骑着自行车往回赶,不料在上兰村头,被一个精神病患者冷不防将我扑倒,当时真快把我吓死了,幸亏有人听到呼喊,及时赶到把我救起。还有一次,在道路狭窄的汾河桥上,在汽车和拖拉机交错时,我躲不开,被拖拉机轧伤了左脚……

我曾这样想过:要是他的工资够俺几口人吃饭,我情愿不去上班;甚至想过,再领着两个孩子返回农村,不过这种整天让人牵肠挂肚的随军生活。可是,部队需要他,他也舍不开部队,舍不开“他”的隧道工地,舍不开他的战友。

刚上二年级的红梅,经常啃凉馍甚至饿着肚子去上学。刮风下雨,冰天雪地,都是自己步行四五里到学校。她看到同学的父母对子女又接又送,很是羡慕。有的同学瞧不起她,说她父母不管她。她回来对我说着,委屈地哭了,我也哭了。不过,我还是安慰孩子,“等你爸爸不打山洞,等妈妈不忙了,也去送你、接你。”孩子听后点了点头。

马振兰

一天下午放学后,红梅感冒发烧没有回来。是班主任老师把她领回家,又是拿药,又是熬姜汤。后来,红梅实在忍受不住了,学着给两个远在山东老家的姨写了这样一封信,让我代邮:“亲爱的大姨、三姨,帮帮俺们吧!我和弟弟整天像没爹没娘的孩子,无人照管。爸爸天天打他的山洞,妈妈日日早出晚归,到15里外的工厂上班。俺姐弟俩每天中午吃不上热饭,晚饭也没准儿。弟弟还常闹出乱子,最近玩火、玩雷管都差点把命丢了。爸妈怕他再出事,天天把他锁在屋里,他还是不安稳,说不定哪天还会闹事。为了您的外甥、外甥女,您来照顾照顾我们吧!”

这封信我没有寄出,因为我大姐有3个正在读书的孩子,她要操持繁重的家务,哪能走开?小妹丈夫在海军部队,年老多病的公婆全靠她来侍候,也来不了啊!这信被我同车间的姐妹们看后,都感动得掉了泪。

这年冬天,厂里一度派我到孝义进修皮革加工技术半个月。这半个月是老王施工最紧张的时候,他根本顾不上家,顾不上照管孩子。待我学习期满,怀着忐忑不安的心情回来,开门进屋时,我的心颤抖了:前后透风的乱糟糟的屋内,温度比外边高不了多少。5岁的海波缩着脖子呆坐在快要熄灭的煤火旁,污垢的脸上挂满了泪痕,棉裤从右腿脚脖烂到了裤裆;他手里拿着个没烤好的、黑乎乎的馒头一边啃,一边就着大葱。这就是我的儿子?我叫了一声海波,只见他机灵地站起扑向我。我禁不住一阵心酸,上前一把搂住了儿子。我们母子俩哭了好大一阵。

女儿上学回来了,我一眼就看出她那有些散乱的小辫儿,还是我临走前扎起的。待我重新为她扎好后,她睁大两眼,用商量的口吻问我:“妈妈,给我们擀顿面条行吗?”这还能不行吗!

姐弟俩端着妈妈做好的面条,像过生日似的喝了一碗又一碗。望着眼前好像得到了极大满足的孩子,我的心里又是一阵酸楚:要是我和丈夫都在农村种田,孩子也不会落到这种地步!

当天晚上,他吃过饭,把饭碗一推,又向工地走去。望着他离去的身影,我心里的火气顿时冒了上来:“打山洞的军人多的是,不缺你一个。你一天到晚被‘吸’到了现场,心里还有没有家?有没有我和两个孩子?”

指战员正在隧道内加紧施工

他:当时,隧道施工到了最艰难地段,我得昼夜24小时盯在现场。俗话说:“隧道,隧道,打眼放炮。”放不了炮就出不了碴,出不了碴就不能再放炮。还有光面爆破,喷锚支护,铺底衬砌,一环扣一环,一刻也不能耽搁,延误一分一秒,都有出现危险的可能。万一发生伤亡事故,我怎么向上级交代?怎么向战士的父母交代?

我:这一年,王培君和指战员们在太岚线上那个最长的隧道施工中,经过艰苦卓绝的英勇奋战,连创4个月百米成洞的铁道兵最新纪录,是当时铁道兵唯一的超过2000米没有发生亡人事故的隧道,光面爆破新技术也是在这里推开的。原铁道兵领导同志,率所属60个团的负责人前来召开现场会,组织大家学习参观,表示热烈的祝贺。他们望着高大、雄伟、坚固、光洁的地下长廊,赞不绝口。在庆功表彰大会上,王培君的胸前,被戴上了一枚金光闪闪的军功章。就是在这个时候,他从副教导员被提升为教导员、营党委书记。

三、转工并非多顾家

她:我总想,在部队常年流动,任务艰巨。他是带兵的,顾不了家,以后不当军人就好了。其实不然,1984年,铁道兵集体并入铁道部,他们团改为十四工程局二处,虽然部队成了企业,他由团长改为处长,但他还是常年四处奔波,很少顾家。

古时“大禹治水”三过家门而不入,而他何止是三过家门而不入呢?这里离老家兖州只有几十公里,每年他到江西、安徽、江苏等本单位施工的工地上检查工作,不知往返经过老家多少次,却难得回一趟家。

1988年春节刚过,他就到安徽境内二处施工的符离集特大铁路立交桥工地蹲点。3月上旬,我公爹病危,拍电报让他回家见上一面,他却未回。是我带着钱,领着两个孩子回去看了看老人。乡亲们不解地议论:“他两岁时失去母亲,是父亲含辛茹苦把他们兄弟二人拉扯大,又好不容易供应他初中毕了业……这种时候都不回来,还有没有良心?”

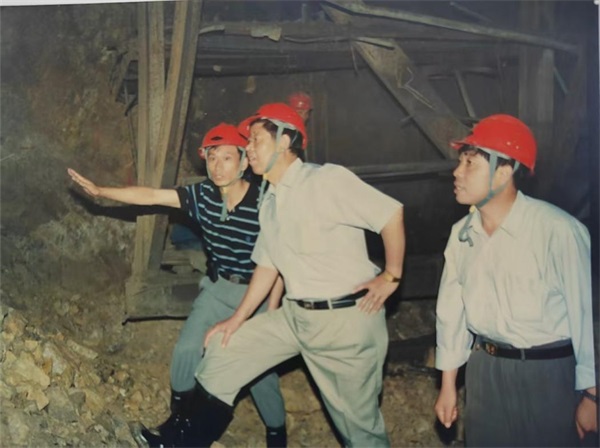

时任铁十四局副局长王培君(左)、局京九铁路指挥长张海舟(中),在大桥工地向中央电视摄制人员介绍情况

他:人非草木,孰能无情?我多么想回去看一眼病危的父亲啊!可符离集立交工程,是二处投标承揽的第一个“中取华东”的重点项目,当时正处于“百天决战”阶段。在国内建筑市场激烈竞争的今天,信誉是企业赖以生存的支柱和参与竞争的资本。只有按期优质完成任务,才能赢得信誉。“七五”期间,国家对华东铁路建设投资达70多亿元。也就是说,符离集立交工程只有干好了,打响了,才会使二处在竞争中处于更加有利的地位。我掂量来掂量去,明白砝码该加哪一边。于是,我把电报往兜里一揣,继续留在了工地上……

我:符离集立交工程按期交付运营后,不仅给国家带来了可观的经济效益,而且给二处带来了良好的社会信誉。接着,二处相继承揽了清町火车站、东陇海复线和上海黄渡特大铁路立交工程等一亿多元的投资。

王培君对自家的事情很少顾及,但对职工的安危冷暖却处处挂在心上。工人杨向书在架桥梁时,不慎将手指轧伤,住院治疗。这时,他的临时来队的妻子要生孩子,无人照顾,小杨十分着急。王培君听说后,马上让该队雇了一名家属照顾他的妻子,还给他解决了100元生活救济费。

一线职工家属临时来队没有房住,没有煤烧。他和其他处领导商量,让每个工程队建10间家属房,并配备了蜂窝煤炉子,规定两个月内免费供应煤球。

为解决职工两地分居问题,去年,他派人多方联系,将70户家在农村的老职工家属,陆续从原籍迁到处段队基地附近农村,并帮助解决了住房、子女入托和家属就业等问题。对部分盖房困难的农村职工,他提议提供了10万元无息贷款,还拿出3.2万元用于职工家庭困难救济和慰问受灾职工家属。

时任铁十四局局长的王培君(中),在朔黄铁路东风隧道掌子面检查指导施工

几年来,他亲自牵线搭桥当“红娘”,先后使6对工程技术人员喜结良缘。王培君说,企业的竞争,说到底是人才、技术的竞争,解决一个技术人员的婚事,就稳住了一个人的心。一次,他给助理员钱建国介绍了对象,但由于女方父亲有顾虑而出现波折。他先后多次找男女双方及女方的家长,耐心细致地做工作,使这对“有情人终成眷属”。

王培君为职工办好事从不图报答。二处90%以上的职工两地分居,过着艰苦流动、“吉卜赛”式的生活。有的职工为了调动,或为了感谢领导放行,常常给王培君送礼品,甚至送钱物,但都被他拒绝和退回了。他说,家庭确有困难,该走的不送礼照样给调走,不符合条件的就是送金子、银子也不能调动。六队指导员梁永生要调走了,他把自己以王培君名义存的500元钱的存折,悄悄地放在了王培君的办公桌上。王培君发现后,立即找来梁永生,把存折退了回去,并语重心长地说:“批准你调走是因为你父亲残疾,家庭特别困难,不存在报谁的恩德。”

王培君以自己的实际行动,赢得了职工的信任、拥护和爱戴。1988年1月,局工作组对二处处级干部民主评议和民主考核,王培君得票最多;1988年5月,职工3%择优晋级民主评议,王培君又是得票最多;1988年10月,处党代会选举委员和出席局党代会的代表,王培君还是得票最多……

她:我抱怨归抱怨,也打心眼里为他取得的进步和成就感到高兴和自豪。我知道这些年他干得很好,从士兵、班长、排长、指导员、教导员、团参谋长到团长、处长,一步一个脚印地前进,多次立功、受奖、当先进、得劳模,还曾在全军大比武中获一级技术能手。他所领导的企业,仅去年来,先后被山东省人民政府、省总工会和铁道部评为“省级先进企业”“先进职工之家”和“全国铁路安全先进单位”,这是很不容易的。每当看到他捧回奖状、奖章或奖牌的时候,我就像喝了蜜似的,心里甜滋滋的。

他爱他的单位,爱他的部下,爱他的事业。当然,他也爱自己的家,心里并非没有我和孩子,那样说就亏了他。就说他那次回家吧,我还没有见过哪个当爸爸的像他那样疼爱孩子的。女儿才6个月,他一进家门,连手脸都没洗,就一把抱起孩子,在孩子的小脸上乱亲,一口气抱了两个多小时。那些天,他一有空就抱着孩子打圈转。后来孩子大了,他探亲回来,不是教孩子唱歌、跳舞,就是给孩子讲故事、玩游戏。

王培君和马振兰

只要他在家,我就轻松多了。他总是抢着干这干那,洗衣服,做饭,擀面条,拉煤,买面,辅导孩子的功课等等,什么都干。我一下手,他还说:“你歇歇,我来干!”他像疯了似的满家搜活干,就像要补偿以往欠下的多少债似的。

我理解他,从不拖他的后腿。多年来,他探亲从未超过一天假,差不多都是提前归队。

现在,他对自己仍然要求很严,改工都5年多了,还保持着军人的作风。我明白他作为一处之长,两千多号人的工作、吃饭、穿衣、住房、安全等等,他都要操心。他太忙了,每天晚上十一二点还不能休息。他的时间和精力是有限的,我不忍心打扰他。如今,苦日子熬过来了,孩子都大了,有了个安定的家,我会全力支持他,把家务操持好,让他放心地去干党的事业,能把二处的事情办好,就是我最大的心愿。

采访结束了。当我与马振兰握手告别时,我的心情难以平静,耳边仿佛又响起了那熟悉动人的歌声:“军功章啊,有我的一半,也有你的一半……”

亲爱的读者朋友,您看完这篇专访后,是否从这位妻子的直觉、情感、抱怨和她丈夫对妻子的种种解释里,感到有一种精神、一种力量,像叮咚作响的溪流一样,流进我们的心里?妻子对丈夫奉献,丈夫对祖国奉献,而将这种奉献串联起来、汇聚起来,就构成我们整个国家、整个民族一种无坚不摧的精神和力量。

从这个意义上说,我们所有人的奉献,都应当是一首诗,各有各的闪光点,各有各叮咚作响的音符,在我们精神、理想、生活、情操的凝聚处,人人都可以寻找到共同的出发点,为实现中华民族伟大复兴而奉献自己的光和热!

(个别照片来自网络,谨向拍摄者真诚致谢!)

作者 李佩山

李佩山简介 山东省作家协会会员、中国企业文化促进会特约研究员、中企联企业管理咨询山东专家组成员,曾任中国铁道建筑报记者、记者站站长、中铁十四局集团党委宣传部部长和《人民日报》特约撰稿人,出版新闻专著《忠诚的人生》,获中国新闻奖、首届“全国铁路百优新闻工作者”、首届和第二届“山东省优秀青年记者”、第三届“山东省十佳记者”和“山东省十大杰出职工”等称号。